„Vielleicht sind wir einfach zu blöd, als Menschen, um so zu leben, dass es gut für uns ist. Und die Natur zeigt uns das auf ihre Art. Vielleicht sogar ohne Intention, vielleicht ist es wirklich einfach die Summe allen Lebens auf der Welt, das sich zusammentut, biochemisch, irgendwie auf Atomebene, vielleicht ist es ein logischer, völliger nächster Schritt, halt ohne Menschen, wir so unkollegial waren die letzten paar Hundert Jahre.“

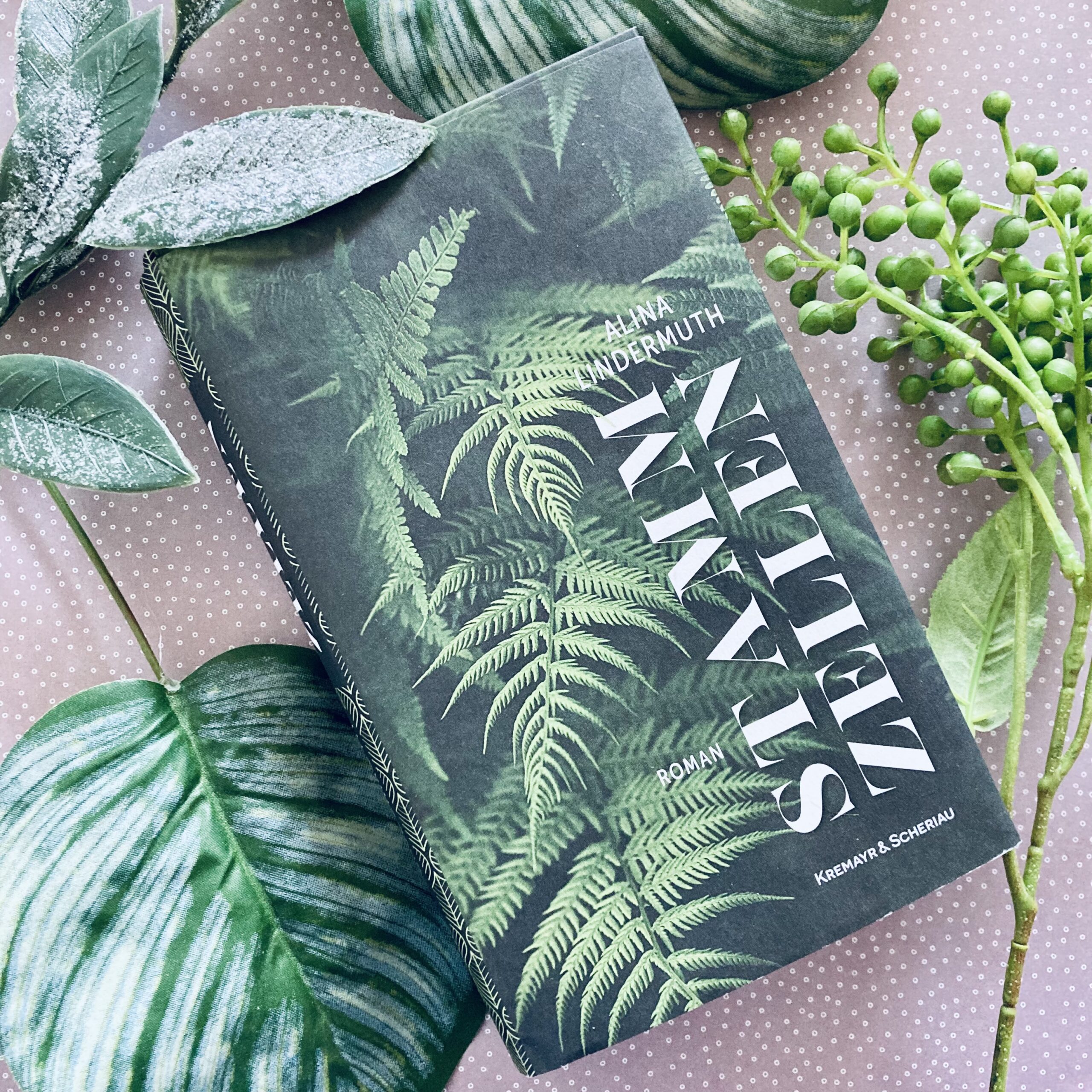

In Alina Lindermuths Roman „Stammzellen“ verschwimmen die Grenzen von Mensch und Umwelt deutlich, eine Welt literarisch, dystopisch, poetisch und bedrohlich zugleich baut sich auf, die Lesende zuletzt vor die Frage stellt: Was darf der Mensch?

Die Protagonist:innen Ronja und Elio, die sich zu Beginn des Romans unsterblich ineinander verlieben und vereint in ihrer Liebe zur Natur sind, sehen sich mit einem Phänomen konfrontiert, dessen Lösung auf sich warten lässt: Menschen erkranken plötzlich an Dendrose, sie verwandeln sich also langsam zu Bäumen. Der Vorgang der Dendrose kann weder gestoppt noch rückgängig gemacht werden.

„Wie es sich wohl anfühlt, fragt sie sich. Ob man wirklich nichts davon spürt? Ob man einfach in den Zustand übergeht? Oder ob man doch stirbt?

Diese Metamorphose von Mensch zur Pflanze dient als Steilvorlage, um die unwiderlegbare Symbiose zwischen den Menschen und der Umwelt zu begreifen. Lindermuth stellt rhetorisch die Fragen nach den Auswirkungen des Klimawandels: Wie wird Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf Krankheiten reagieren, die aus dem Klimawandel resultieren? Die potentiellen Risse beleuchtet Lindermuth auf drei Ebenen: der persönlichen, als auch der nationalen und globalen Ebene.

Schnell fühlt man sich an das Buch „Die Stadt der Blinden“ von José Saramago erinnert, wo eine plötzliche Epidemie zur Erblindung der Gesellschaft führt und ebenjene ins Chaos stürzt. Beide Werke fordern die Lesenden auf, über die Fragilität menschlicher Existenz und über die Abhängigkeit des Menschen von der Natur nachzudenken. Lindermuth folgt der bewährten Tradition, drastische Wendungen mit schwarzem Humor und treffenden Sprichwörtern aufzulockern, um den Lesenden eine leichtere Erträglichkeit der Lektüre zu ermöglichen.

Stammzellen ist eine Liebesgeschichte: Eine große zwischen Mensch und Natur, eine größere zwischen Eltern und Kind, eine der größten zwischen zwei Menschen:

„Elio greift um sie herum und kippt sie wieder auf die Seite, ganz nah an sich heran, ihre Brustwarzen sind noch steif, sie berühren die Haare auf seinem Körper, er rückt noch näher, legt die Stirn gegen ihre, atmet so tief ein, als wollte er auch noch die verbliebene Luft zwischen ihnen aufsaugen.“

Die Protagonist:innen hadern mit sich, mit ihren Menschen um sich und mit der Zukunft – das Verbleiben und sich späte Entwickeln der Charaktere zeichnete sich bereits in ihrem vorherigen Roman „Fremde Federn“ ab. Lindermuth zeigt vor allem selbst viel Liebe: Für Geschichten, die auf dem Land verwurzelt sind; für ältere Menschen, die einen besonderen Platz in ihren Romanen bekommen.

Lindermuth gelingt es in leisem Nature writing zu verbleiben, die Dringlichkeit der Klimakrise literarisch zu verarbeiten, Ängste zu schüren, wie es climate fiction nur kann und gleichzeitig eine Liebesgeschichte zu Papier zu bringen, die die Hoffnung vermittelt, die Möglichkeit einer tiefen, symbiotischen Verbindung zwischen Mensch und Natur wieder neu anzugehen.

[Information] Alina Lindermuth: Stammzellen. Kremayr & Scheriau. 312 Seiten. Hardcover. 978-3-218-01446-5. 25 Euro.

Danke an die Agentur Wolkenlos und Kremayr & Scheriau für das Rezensionsexemplar.

Schreibe einen Kommentar