Die Geografie einer inneren Sprache lässt sich von vielem herleiten: dem Ort, an dem man aufgewachsen ist, oder des Dialekts, in dem man groß geworden ist, es ist auch die Muttersprache, die sich geografisch verorten lässt, oder auch die eigenen Erlebnisse, die sich tief eingeprägt haben. Das alles formt Identität und diese lässt sich thematisch an vielen Gesichtspunkten beobachten und fordert heraus, die eigene Identität gleichsam zu verhandeln.

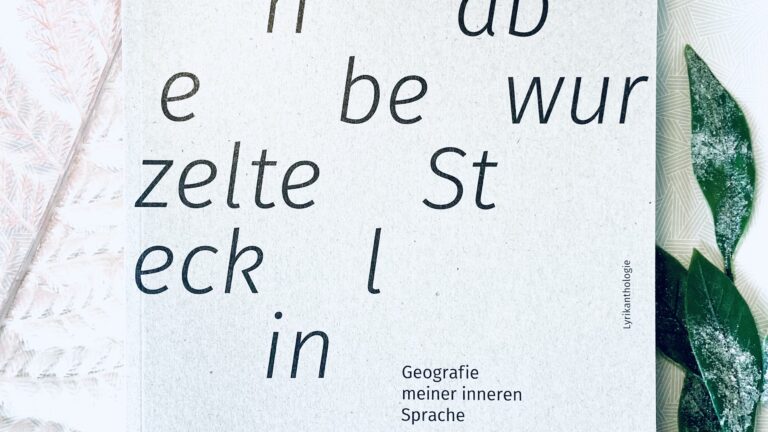

Die Herausgeber*innen Raoul Eisele und Lea Menges der Lyrik-Anthologie „habe bewurzelte stecklinge“ stellten sich zur Aufgabe, die innere Sprache von 36 Autor*innen einem Explorationsprozess zu unterziehen und in gedruckter Form auf 304 Seiten zu präsentieren. Dabei ist der Schreibprozess der FLINTA-Autor*innen offen im Buch dargelegt – als transparente Seite, die sich über jeden Beitrag legt. Am Ende dieses Beitrags befinden sich jeweils Fotos der Autor*innen, für die sich Lea Menges, eine der beiden Herausgeber*innen, verantwortlich zeigt.

Das Ziel dieser Anthologie ist, der Sprache beim Wachsen zuzusehen, so wie man es bei Pflanzen in der Natur beobachten kann. In 6 Kapitel gliedert sich das Austreiben dieser poetischen Pflanze, 5 – 7 Autor*innen beschreiben jeweils ein Stadium. Es bleibt leider unklar, wie der Entstehungsprozess der Anthologie als eigener Steckling gewesen ist. Man bleibt dabei im Dunkeln, wie die Beiträge zusammengesetzt wurden, sie rückt zugunsten des individuellen Schreibprozesses komplett in den Hintergrund. Jede *r Autor*in hat ihren eigenen Steckling, der zu einer einzigartigen Pflanze heranwächst. Am Schluss erblüht ein wunderschönes, lyrisches Gewächs, das Leser*innen dazu einlädt, immer wieder in diesem üppigen, aufwendig gestalteten Buch zu blättern, als wären die einzelnen Seiten buchstäblich Blätter, Auswüchse und zarte Blumen.

Die Stecklinge, die hier eingepflanzt werden, sind thematisch ein farbenfrohes Bouquet: Das Ich in der gegenwärtigen Phase, genauso wie das Ich in Zukunft, die Metamorphose dazwischen; es gilt die eigene Identität zu ergründen, eine eigene Heimat für sich und die Sprache zu finden, die eigene sprachliche Herkunft zu verhandeln: Ukrainisch, Englisch, Arabisch, Französisch, Italienisch, Ladinisch, finden sich hier ein als Sprachsprenkel, die jeden Steckling einzigartig machen. Auch das Schweigen spielt thematisch eine große Rolle. Damit all diese Pflanzen wachsen können, nimmt das Wasser in vielen Beiträgen eine wichtige Position ein: Seen, wie etwa der Bodensee, unbekannte Flüsse, bekannte wie der Inn oder die Donau und auch das Meer bleiben hier nicht unerwähnt.

Die Autor*innen zeigen uns Orte, an denen sie oder ihre Stecklinge gepflanzt wurden: Städte, Dörfer, Lagerplätze, Lieblingsorte flechten sich in die Texte genauso ein wie Sicherheits- und Sehnsuchtsorte. Dabei werden die Autor*innen gerne selbst zu Stecklingen, um endlich wachsen zu können, als Leser*in bekommt man neue Gedanken verpflanzt, als sei man nicht nur Rezipient*in, sondern der gelungene Versuch einer symbiotischen Beziehung.

„habe bewurzelte Stecklinge, Geografie meiner inneren Sprache“ schwächelt etwas an der Unleserlichkeit des Titels am Cover, jedoch niemals am Inhalt und noch viel weniger an der hochwertigen Verarbeitung, bei der man einen viel höheren Preis erwartet hätte. Hier regiert die Schönheit der Poesie und der Wunsch, diese stolz in seinem Regal stehen zu haben.

habe bewurzelte Stecklinge. Geografie meiner inneren Sprache | Raoul Eisele & Lea Menges (HG.) | edition lex liszt| 304 Seiten, ISBN: 978-3-99016-250-7, 27 Euro

Mit Beiträgen von: Mariia Arson, Anna Bauer, Hannah K. Bründl, Roberta Dapunt, Katharina J.Ferner,Verena Gotthardt, Sonja Harter, Clara Heinrich, Sandra Hubinger, Cornelia Hülmbauer, Katharina Klein, Clara Heinrich, Julia Knaß, Daniela Kocmut, Erika Kronabitter, Tara Meister, Astrid Nischkauer, Maë Schwinghammer, Asiyeh Panahi, Frieda Paris, Michèle Yves Pauty, Judith Nika Pfeifer, Rosa Pock, Valerie Prinz, Helene Proißl, Sarah Rinderer, Caca Savic, Nadia Rungger,Verena Stauffer, Sualah Tei, Susanne Toth, Liesl Ujvar, Seda Tunç, Jana Volkmann, Valerie Zichy. Mit einem Vorwort von Simone Schabert.

Ich danke Raoul und Lea recht herzlich für das Rezensionexemplar.

Ich danke Raoul und Lea recht herzlich für das Rezensionsexemplar.

![[litrobona:rezension] Dotterland | Karoline Therese Marth](https://katkaesk.com/wp-content/uploads/2023/08/IMG_9993-768x432.jpeg)

![[Rezension] Leo Gilbert: Seine Exzellenz der Android](https://katkaesk.com/wp-content/uploads/2023/06/IMG_8914-768x432.jpeg)